栏目分类

新闻动态

累死地勤兵, 气死飞行员, 中国空军105架歼11战斗机的故事

发布日期:2025-07-05 17:22 点击次数:196

歼-11战斗机的故事是中国航空工业从“艰难仿制”到“自主创新”的缩影,其中地勤人员的超负荷付出和飞行员对技术缺陷的无奈,构成了这段历史的生动注脚。

1997年俄罗斯向中国转让苏-27SK生产线,是中国航空工业“从买飞机到造飞机”的关键转折。

90年代初,中国空军主力还是歼-7、歼-8这些二代机,而美日已列装F-15、F-16的三代机,台海危机时连威慑都吃力。

中国曾想买法国幻影2000,但法国开价太高,40架要50亿美元,谈崩了,和美国合作改进歼-8的“和平典范”计划也黄了。

兜里钱少、技术又落后,急需“外挂”。

当时俄罗斯穷得只剩技术了,苏联解体后,俄罗斯经济崩盘,军工厂发不出工资。

中国抓住机会谈判:“我买你200架飞机,但你得教我造!”俄方一开始只想卖整机赚钱,但扛不住穷,最终点头。

在交易中俄罗斯有自己的小心思,合同写明转让生产线,但核心三大件发动机、雷达航电、武器系统的技术不教。

谈判时,中方代表谢明包发现俄方急着签单,在最后关头硬扛着不妥协,逼俄方让步,省下数千万美元。

1996年12月签下合同,总价25亿美元,15年内造200架,首批俄供零件,后期逐步国产化。

但是等到1997年移交技术后,我们傻眼了。

俄罗斯移交的制造文件漏洞百出,图纸编号乱套、零件尺寸对不上、材料规格错误。

钛合金蒙皮厚度标错,国产零件装不上;焊接工艺不达标,地勤得手动返工。

我们原本是想把生产分四步走,第一步俄供90%零件,沈飞拧螺丝。

第二步俄罗斯提供中散件,沈飞拼机翼尾翼,第三步中国造小零件组装,最后一步全流程国产。

但因为俄罗斯的不靠谱,前两步就卡死了,地勤骂街,飞行员不敢飞。

1996年,广东遂溪空军基地遭遇15级台风,露天停放的苏-27SK机群严重受损。

俄方虽更换了损伤战机,但备件短缺导致后续国产化进度雪上加霜。

地勤人员为抢修飞机,曾在零下30℃的严寒中连续作业,双手被冻伤甚至粘在金属部件上。

2000年前后,战斗机还处于国产化初期,约60%的零件依赖俄方供应,地勤常因等配件导致飞机趴窝数月。

早期歼-11虽沿用俄制N001雷达,但因国产化兼容问题,多目标跟踪能力不稳定。

2003年测试中,飞行员发现雷达在复杂电磁环境下频繁脱锁,无法发射俄制R-77中距导弹。

更无奈的是,部分批次为节省成本取消GPS定位,导航精度下降,飞行员戏称“飞出去靠仪表,飞回来靠信仰”。

因国产材料工艺不足,早期歼-11比原版苏-27SK增重约3%,机动性下降,飞行员反馈:“做‘眼镜蛇’机动时,飞机像被往下拽。”

2008年一次夜航训练中,一架歼-11因液压系统漏油险些失控,事后检查发现是国产导管裂纹,这正是地勤反复警告却未被重视的隐患。

截至2003年,沈阳厂硬是顶着压力组装了96架早期歼-11,后补产至105架。

其中前50架全用俄制零件,后55架逐步替换国产部件。

这些“混血战机”虽问题不断,却为后续研发积累了宝贵数据,被飞行员称为“会飞的教科书”。

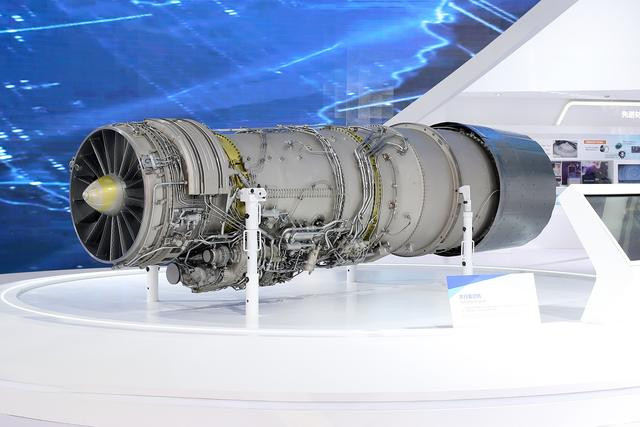

2006年歼-11B问世,核心突破是换装国产“太行”发动机。

此前俄方拒绝转让AL-31F技术,中国工程师耗时20年攻坚,高压涡轮叶片经历500次失败试验,最终用“定向凝固工艺”解决寿命问题。

新发动机推力提升8%,让歼-11B终于能稳定完成“落叶飘”超机动。

歼-11B整合国产有源相控阵雷达和电子对抗系统,2012年演习中曾干扰模拟F-22的靶机。

飞行员可同时指挥无人机群、锁定多个目标,还能挂载反舰导弹客串“战舰杀手”。

地勤工作量也大减:新航电故障率降低70%,检修时间从12小时缩短至4小时。

1994年入伍时,孙彬彬对修飞机一窍不通,只觉得“螺丝刀都比课本重”。

东北老航校旧址条件艰苦,冬天零下30℃露天修零件,手一碰金属就冻粘住,夏天50℃高温钻机舱,汗流进眼睛都顾不上擦。

别人觉得“差不多就行”的活儿,他偏要“死抠细节”。

擦飞机必须一尘不染,工具摆放误差不超过1厘米,画标线要用尺子比着,歪一丝就重来,维护记录写了300多页,倒背如流。

战友笑他“强迫症晚期”,结果他维护的飞机连续10年被评为“样板机”,故障率直降70%。

飞机刚降落,发动机尾喷口温度近200℃,普通人靠近都烫脸。

但孙彬彬直接钻进去检查,因为“热胀冷缩时裂纹最明显,凉了就看不到了”。

出来时手臂全是烫伤疤,手上老茧厚得能防刀割,问他图啥?他说:“故障不过夜,不然睡不着!”

寒冬深夜,发现飞机液压管渗油,徒弟劝他“明早再修”,他二话不说脱掉手套,光手摸遍所有导管。

在冰窟般的机舱里查了1小时,手指冻成胡萝卜,终于找到裂纹。

“飞机在天上漏油会死人!咱地勤的命是命,飞行员的命更是命!”

某次备战全军比武时突闻母亲病逝,他瞒住所有人,强忍悲痛完成比赛。

赛后独自蹲在机库角落痛哭:“妈,儿子对不住您……” 但他说“集体不能因我掉链子”,那场比武他的机组拿了金牌。

军旅30年,他立二等功3次、三等功8次,却说自己“越干越胆小”。

每次放飞前,哪怕全组检查完毕,他必须再亲手摸一遍关键部件:“飞行员把命交给我,我怂一点,他们才安全。”

退休时,他摸着战机流泪:“听不到轰鸣声,心里空落落的,” 但飞行员们说:“开孙班长维护的飞机,闭着眼都敢上天!”

他用半辈子证明:地勤不是“拧螺丝的”,而是“托举翅膀的人”!

抗美援朝老兵丁辉煌曾零下30℃抢修米格机,双手冻僵仍坚持完成检修,这种精神延续到歼-11时代:“地勤的命也是命,但战鹰的命更关乎国家!”

歼-11的105架早期型号,是中国航空工业“交学费”的见证,地勤用血汗弥补图纸缺陷,飞行员用生命测试故障边界。

但正是这段历程,催生了完全自主的歼-11B,更锤炼出“故障不过夜”的机务精神。

如今歼-11系列已成中国空军的骨干,它们的“黑历史”恰是强国路上最真实的勋章。

参考资料:

1、环球网《钻进滚烫的发动机喷口作业……他为战鹰保驾护航30年》

2、歼-11、歼11B、歼15——苏-27的国产化与自主创新——《兵器》 2013年第7期60-66,共7页